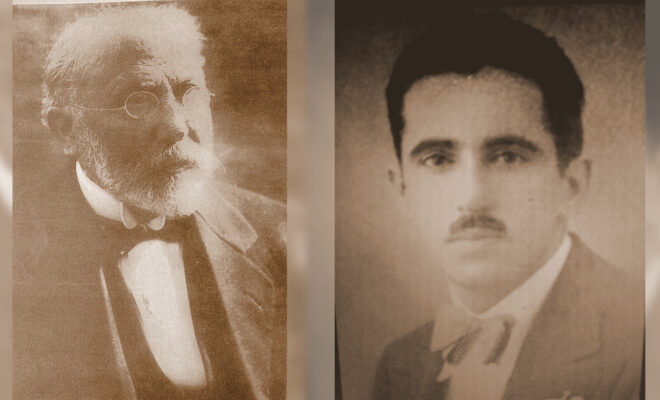

Almafuerte y López Merino son emblemas de la tradición poética platense. Una tradición que, como corresponde a una ciudad joven, se inició con voces foráneas, pero que a pocas décadas dio también sus frutos autóctonos.

Fueron distintos en su origen, en su educación, en la manera de ver el mundo, en la forma y el tiempo de morir. Hasta la ciudad fue diferente para cada uno. Hay en Almafuerte, por ejemplo, algo del espíritu de Unamuno cuando ataca al poder, pero sobre todo en la búsqueda dramática de Dios. Almafuerte fue un Unamuno sin universidad, más cimarrón, pero tal vez de su misma terquedad creativa. Coincidió asimismo con Unamuno en sus críticas al modernismo, pese a los encendidos elogios de Darío hacia ambos. Y es que Almafuerte, como Unamuno, necesitaba de la poesía para que fuese vehículo de conceptos, de ideas, para que fuese palabra militante. También se pareció Almafuerte a otro hombre del 98, a don Antonio Machado: por su “torpe aliño indumentario”, por su soledad de mujer —más atávica en nuestro poeta—, pero sobre todo por su bondad recóndita: “Ser bueno, en mi sentir, es lo más llano / y concilia deber, altruismo y gusto: / con el que pasa lejos, casi adusto, / con el que viene a mí, tierno y humano”.

Almafuerte pudo ser nuestro Unamuno, nuestro Machado, pero no nuestro Juan Ramón Jiménez, porque su poesía estaba muy lejos de ser pura y exclusiva, de ser formalmente perfecta, de tener como destino la poesía misma. En sus poemas, como dijo Darío, a veces se mezclaban las piedras preciosas con los guijarros. En cambio, en los de López Merino es difícil encontrar piedras toscas ni asperezas, porque casi todo es en su poesía como una música, y hasta la muerte es en ella musical. “Cae una lluvia tan fina / que no parece que llueve… / Más bien es como una pena / que desde las nubes vierte / su mojada melodía / para que en el mundo sueñen”. Versos que bien podríamos emparejar con estos otros del poeta de Moguer: “El agua lava la yedra; / rompe el agua verdinegra; / el agua lava la piedra… / Y en mi corazón ardiente, / llueve, llueve dulcemente”. Tal vez a Panchito le tocó ocupar en nuestra lírica el lugar de aquel joven y tierno Juan Ramón.

Tampoco a Almafuerte le es ajena la ternura. Toda su fuerza, su lenguaje imprecatorio, sus imágenes a veces rayanas con lo desagradable —entendiéndolo desde el ángulo de lo “poéticamente correcto”—, toda su santa cólera no fue acaso más que desmesurada terneza interior. Su violencia no fue meramente verbal, sino visceral, y sólo pueden sentir ese dolor en las entrañas los poetas más altamente sensibles, más conmovidos por las flaquezas humanas, por las miserias sociales, por la orfandad o la injusticia de Dios: “¿Dónde está tu potencia soberana? / ¿Dónde están tus ejércitos del Bien? / ¿Y dónde está la perfección humana, / para tenerte fe?”. Como más tarde Neruda, o Vallejo o Tuñón —pero también por otras vías López Merino—, Almafuerte fue un poeta “más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta”.

Almafuerte fue un poeta de muchas cuerdas, y es probable que todas suenen aún hoy sin desafinar. Fue lírico, admonitorio, sentencioso, filosófico, didáctico, popular. Y siempre tocó a gran volumen, como una orquesta llena de bronces y timbales. En cambio López Merino se me aparece como un poeta de una sola cuerda, la de su violoncelo nostálgico, porque la vida se le escapó sin que alcanzara a tañer las otras: “Sueña el alma una música dominical y casta. / Música de Mozart en la mañana limpia… / Las altas nubes tienen el color del domingo / y las hojas doradas caen en las avenidas”. La Plata fue su Moguer, ciudad que “nació vieja” —palabras de otro gran poeta platense— y que, como los niños crecidos de golpe, “enfermó de melancolía”. Por algo fue a López Merino que Juan Ramón Jiménez le rindió su homenaje cuando estuvo en La Plata. “Por aquellos años de 1927 ó 1928 leíamos y admirábamos, en Madrid, los libros de este gran poeta argentino”.

Fueron, qué duda cabe, dos poetas muy distintos, cada uno emblemático de un momento de nuestra historia lírica local. Los que vinimos después, aún sin desearlo o sin saberlo, quizás tengamos algo de uno o de otro, o de los dos. Hay mucho de la sensibilidad de López Merino, pongamos por caso, en el tono elegíaco de los poetas del 40; y algo de Almafuerte en los poetas inclinados hacia el compromiso social. Los que vinimos después quizás nos definamos por ausencia e identificación. El autor de esta nota, por ejemplo, he sentido siempre a Almafuerte como una carencia, porque su poesía está mucho más cerca de la de López Merino. Pero ha habido también poetas que no necesitaron encolumnarse detrás de uno o de otro, poetas que pudieron o supieron combinar ambos espíritus, y ahí es donde aparecen esas voces únicas, como fue tal vez la de un Roberto Themis Speroni.

Hay algo en lo que Almafuerte y López Merino coinciden, además de la autenticidad y la altura de sus obras, y es que ambos sacaron a nuestra poesía del aldeanismo de aquellos primeros años. Por ellos empezó a saberse que en La Plata había poetas verdaderos, sin que esto vaya en desmedro del mítico Matías Behety, de Enrique Rivarola, de Luis Reyna Almandos o de Rafael Alberto Arrieta, que fue un poco el maestro de aquella primavera fúnebre. Con Almafuerte y López Merino nuestra ciudad consolidó para siempre ese mote del que estamos tan orgullosos. Fue la Atenas del Plata, la Salamanca de América; y a partir de ellos dos, definitivamente, la “ciudad de los poetas”.

Almafuerte, como escribió Darío, fue una voz clamante, un imprecador, un vociferador que quiso “turbar la fiesta de los dichosos”; López Merino, como dijera Amaral, “un Rimbaud más suave y menos original”, dentro de lo que le permitió la atmósfera limitada de esta ciudad joven. La poesía de Almafuerte no sirvió nunca, tal vez, para el deleite, pero sí “para expresar vigor y franqueza”; la de López Merino, para recrear paisajes como estados de alma y dar entidad lírica a una casa, una calle, al sonido de una campana: “Temo quebrar la magia de tus vírgenes sendas / con la torpe palabra que mi labio pronuncia. / Tendré que ser más leve para que me comprendas, / o tú bajar al mundo como hoja que renuncia”.

Los dos fueron necesarios, si es que aún creemos que el mundo tenga necesidad de poetas. El tiempo fue ahondando año a año esa necesidad. No es ésta la primera vez que los recordamos ni será la última, pese a la profecía, afortunadamente errónea, de Almafuerte: “Y a pesar de ser bálsamo y ser puerto / de ser lumbre, ser manto, ser comida… / ¡A mí nadie me amó sobre la vida / ni nadie me honrará después de muerto!”. Almafuerte y López Merino son muchas veces, pero sobre todo cuando releemos sus poemas, bálsamo y puerto, luz, abrigo y alimento espiritual. Los amamos, los honramos, los recordamos siempre. Siempre así, con sencillas palabras más que con medallas, como ellos mismos lo hubieran querido, aunque el pudor les hiciera expresar otra cosa. Los recordamos con sencillas palabras y con un compromiso todos los días renovado: el de tratar de convertirnos, como ellos lo fueron, en poetas “más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta”.

Guillermo Pilía

Graduado en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Poeta, narrador y ensayista con más de cuarenta años de trayectoria y treinta libros publicados. Recibió importantes premios nacionales y en el exterior y fue traducido a las principales lenguas. Es presidente de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid, correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Granada y ciudadano ilustre de La Plata. En la SADE, ocupa la Secretaría General de la Comisión Directiva nacional, es presidente de la filial La Plata y miembro de la SADE Atlántica Mar del Plata.