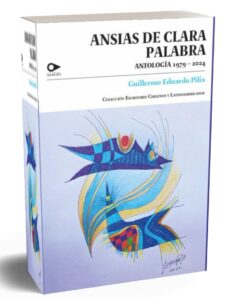

Del terceto final del poema N° 53, perteneciente a Caballo de Guernica (2001), Guillermo Pilía toma su epígrafe para introducir esta obra (Ansias de clara palabra. Antología 1979-2024. Santiago de Chile, Mago Editores, 2025) que reúne cuarenta y cinco años de su producción literaria:

“Ansias de clara palabra, de sílaba,

de acento luminoso,

como moneda en la taza de un ciego”.

Se trata de un poemario ubicado, temporalmente, en la mitad promedio de sus libros, y en la referida estrofa, podemos constatar, al menos, dos recursos literarios que están presentes a lo largo de sus textos previos y posteriores: el contraste y la paradoja.

Por un lado, la búsqueda de la palabra clara y el acento luminoso como propósitos conscientes de su poética, y por otro, como expresión de antítesis y paradoja, el lugar donde estos objetos intangibles puede ser encontrados: una moneda en la taza de un ciego, alguien que está privado, precisamente, de la luz.

Como Guillermo Pilía es su propio antólogo, podemos interpretar a partir de lo que rescata y escoge de sus libros, una selección de lo que busca preservar y establecer como trayectoria conceptual y estética que lo represente, en un contexto donde sentimos el transcurso del tiempo y reconocemos las religaciones metafísicas y de búsqueda de Dios.

Como conozco de sus primeros libros sólo lo que ha incluido en su Antología, me acerco a su lectura desde la cartografía o representación de una suerte de cono invertido, donde la base estaría formada por los numerosos títulos colectados de Herido por el agua (2005), Ojala que el tiempo tan solo fuera lo que se ama (2011), Ainadamar (2016) Sobre la cuerda y sin la red (2016), Como el dios gestaba en su muslo (2020), Fatiga de los metales ( 2021), Ministerio del Salmista ( 2022) y Orfandad de las cosas (2024), mientras que su vértice lo estaría por una menor cantidad de poemas pertenecientes a Primera memoria ( 1979-1990), Huesos de la memoria (1996), Visitación de las islas y otros poemas (2000), Caballo de Guernica (2001) y Opera flamenca (2003). Ignoro el contenido de lo que se ha omitido, que en un trabajo crítico con objetivos diferentes a los de esta presentación, podría iluminar el conjunto de la obra.

Me voy a detener en algunos aspectos de los primeros libros de Pilía donde algunos versos y atmósferas podrían vincularlo con nuestros topos de origen y una tradición de proyecciones universales pero asociada, íntimamente, a la Escuela de La Plata. Es así que, en el primer poema de su Antología, una suerte de Arte Poética o formulación teórica de su trabajo poético, se refiere a “la tristeza que flota en las estaciones los domingos a la tarde” (Arsénico, 1979), y más adelante reitera el tópico en el poema “Otra vez más retorna el año”, cuando destaca “la triste pesadumbre del domingo”, (Río Nuestro, 1988). Estas apreciaciones, en otros contextos literarios podrían interpretarse como referencias subjetivas y circunstanciales, pero en la ciudad donde Pilía comienza su escritura nos remiten, emocionalmente, a las composiciones de Francisco López Merino, quien mediante la alquimia de sus palabras logró sintetizar los aportes del simbolismo del siglo XIX, especialmente francés, y su reticencia frente a experimentación de las Vanguardias. Aclaro, en este sentido, lo que Harold Bloom escribió en La Angustia de las Influencias respecto de los vínculos, préstamos e influencias entre los poetas: “las influencias poéticas no tienen por qué hacer que los poetas se vuelvan menos originales, contrariamente los vuelven más originales”, sin que la intertextualidad signifique un desmedro en relación con el modelo o espejo.

El” yo lírico” que alterna con el nosotros en la emisión de sus poemas, parece distanciarse del “yo empírico o autobiográfico”, tal lo sugieren los versos “solo cambió mi carne, reseca ahora como un rostro de derviche”, correspondientes al poema “Sólo cambió mi carne”, también de Arsénico. Su autopercepción lo separa de la figura de un poeta joven y es interesante que sea así, porque preserva al poema de las confesiones autorreferenciales y catárticas, introduciéndolo en las dimensiones ficcionales de la figura de escritor, más allá de la también posible escisión entre lo que es visible y lo íntimo.

Esta afirmación podría conectarse con otra, respecto del vínculo y la relación mimética de su poesía con la realidad, que no está representada en los poemas con perfiles nítidos sino más bien difusos, a través de la niebla o del vidrio opaco que transparenta las islas , los ríos, alguna hortensia, las catedrales, las llanuras, los bordes de la ciudad, los huesos del río y los huesos de la memoria, la infancia y la enfermedad , la incursión por los interiores de una casa que alguna vez fue un hogar, una sucesión de trazos nostálgicos pero con pocas informaciones sobre un espacio geográfico posible, el Río de La Plata, Berisso, tal vez, y un cruce testimonial con la historia de la década del 70 y las proximidades de la muerte.

A partir de Caballo de Guernica (2001) comienza a desarrollarse en los textos una indagación sobre la palabra como instrumento, medida y búsqueda metafísica del sentido y de la voz personal, que Pilía incrementa en libros posteriores y títulos como “Limosna de sílabas” ,“La voz trabaja a pérdidas”, “Mi casa y mis palabras”, “El pájaro azul”, “La poesía”, y en relación con este tópico, una referencia explícita y nostálgica a sus profesores de Griego y de Latín y sus enseñanzas sobre Píndaro y Virgilio, tal como constatamos en el poema “Los maestros”. Finalmente en Sobre y la cuerda y sin la red (2016) y en relación con ese mismo rizoma, Pilía se refiere a la recuperación del deseo de escribir que parece extenderse en Fatiga de los metales (2021). Creo que los teóricos franceses Deleuze y Guattari nos proveen los instrumentos más adecuados para abordar cualquier obra extendida en el tiempo, tanto más tratándose de una Antología, donde pueden rastrearse las continuidades estilísticas y los tópicos organizado como verdaderos bloques conceptuales, a la manera de los rizomas que crecen y se desarrollan deslizándose por la tierra.

Poco a poco y especialmente a partir Ojalá que el tiempo tan sólo fuera lo que se ama (2011), las referencias se vuelve más nítidas y reconocibles. Advertimos mediante un enfoque de primer plano “al padre que siempre fue viejo a mis ojos” de “Casi Tango”; “la calle Esmeralda de Buenos Aires; una calle cualquiera de Lisboa o la colina de la Alhambra” de “Etapas imprevistas”; “el sabor del café en la madrugada de Burdeos”, de “Un tren que se aleja en la bruma” y las figuraciones intertextuales con Rimbaud, en “Verano en África”. También se amplía su lenguaje en búsquedas un tanto escatológicas, tal el caso de “Una flor que huele a carne podrida” y “Como el dios gestaba en su muslo”, ambos textos del poemario titulados de ese modo, del año 2020. La extensión de esta presentación o puente para acceder a la Antología no me permite extenderme, pero tal como anticipé, cualquier indicio o experiencia poética podría ser tomada y seguida como un rizoma que se desarrolla y crece sobre la tierra-papel de los poemas. Tal el tópico del amor que se inicia con la referencia a Endimión, el joven amado por la diosa Selene, se continúa con una suerte de legado en “La herencia”, persiste en el amor ocasional por una joven muchacha y se asienta en la vacilación o duda sobre la entidad corpórea o ficcional de los cuerpos amados, tal como lo formulara la teoría de Sthendal respecto del valor de la imaginación en la cristalización de la rama de enebro. Una última acotación sobre las lecturas y los poetas con los que Pilía dialoga y a los que cita en sus textos: Quasimodo, Rimbaud, Pablo Neruda, Rodolfo Alonso, representantes de una serie de afinidades que son garantes de una concepción de la cultura como una categoría abierta, móvil, híbrida y heterogénea, donde los flujos e intercambios entre países centrales y periféricos y periféricos entre sí, alternan muchas veces su dirección y su flujo, tal como sucedió con el Modernismo, especialmente con Darío respecto de la Generación del 98 española o las Vanguardias Históricas ,con íconos como Vallejo o Huidobro, y las vanguardias europeas. Felicito al editor chileno, Max González Sáez y a Guillermo Eduardo Pilía, autor de los textos, por la responsabilidad conjunta de este libro, con mis mejores deseos para que el mismo salga a caminar y pueda hacer un largo recorrido entre los lectores, y que éstos, además, sean numerosos y constantes.