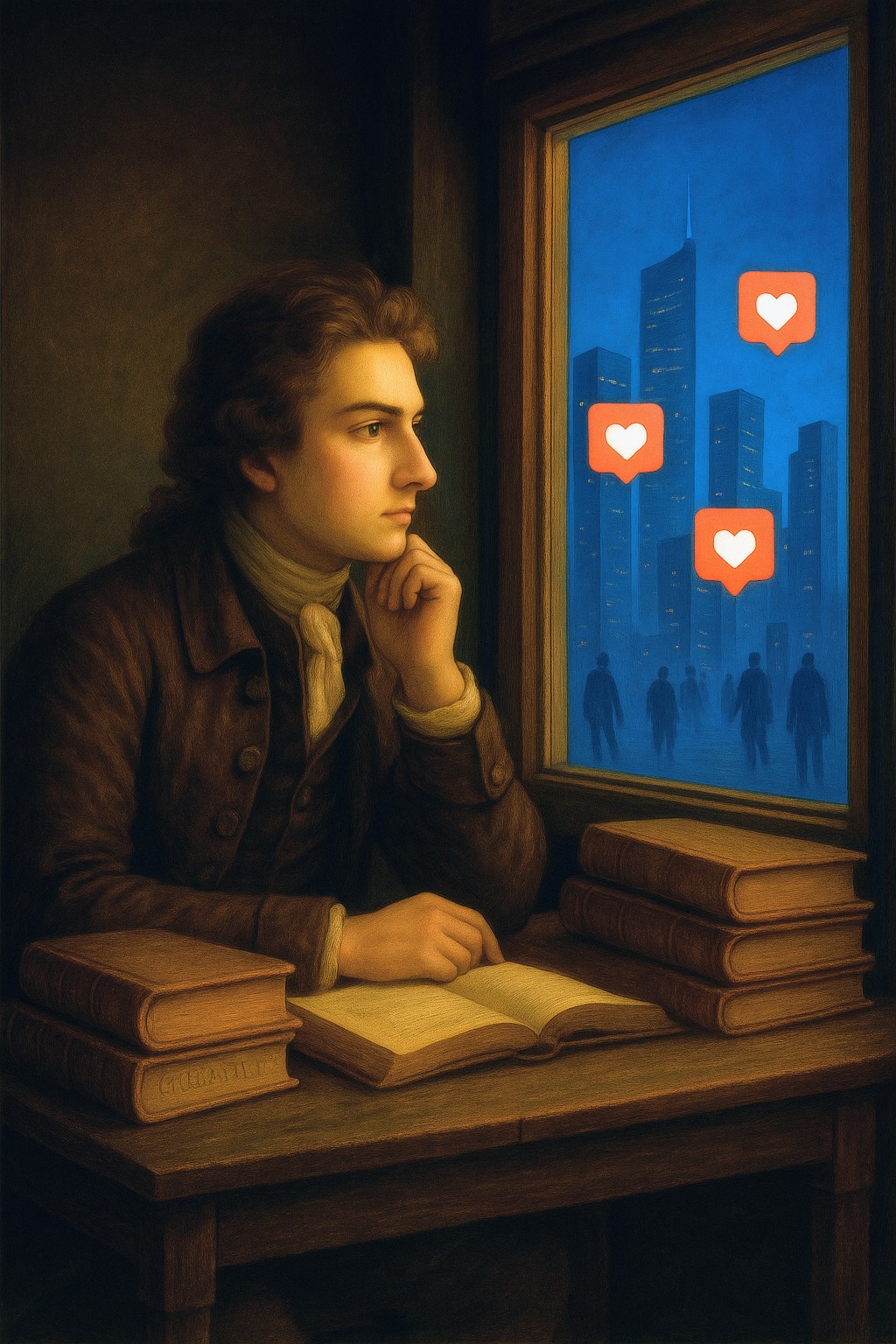

“¿Por qué me despiertas viento de primavera?” Para reflexionar sobre las desventuras del amor en los años mil ochocientos.

Werther cometió suicidio conservando la idealización de su pura y venerada Lotte, según la tinta de Goethe, en el año 1774. Ella no se perdió a sí misma, cumpliendo con los deberes de una mujer casada, honrando la promesa a su madre fallecida, aún en contra de sus propios sentimientos, condenando a Werther a un calvario que solo le permitía ver al cielo como mortaja, hasta arrebatarse sus penas, con las pistolas que ella misma le facilitó.

Obra máxima del Sturm und Drang, abre paso al enraizamiento del romanticismo.

Madame Bovary, primero en las entregas de la Revue de Paris en 1856 y posteriormente como libro, en las caídas amorosas con Rodolphe y León, arrasada por la culpa que el adulterio generaba, sin entrar en la discusión sobre la educación que recibió y que no debió haber recibido, para así aceptar su destino, termina cometiendo suicidio.

En 1878, Anna Karenina, sin perjuicio del realismo imperante en la obra, nos muestra cómo la joven protagonista sucumbió a los llamados de un cálido amor, sacrificando a su marido y a su adorado hijo, Seryozha. La culpa la carcomería hasta llevarla a perder la razón, imposibilitándola de amar a incluso a su propia hija, fruto de ese amor romántico con el Conde Vronsky, aunque legalmente, hija de Karenin, quien terminaría criándola cuando la joven y bella protagonista rusa, arrojándose delante de un tren, materializa su suicidio.

Esos trágicos destinos demuestran que si no se sucumbe muere quien no es correspondido, pero si hay una caída, el precio de la misma degenera en la culpa que conlleva como única salida, ¿el reposo eterno?

Paradójicamente, en 1806 se publicó El sí de las niñas, comedia que criticaba la educación femenina y la imposibilidad de expresarse libremente. Doña Francisca, protagonista de apenas dieciséis años, se debatía entre el amor romántico y un matrimonio concertado por su madre con un hombre sexagenario.

En nuestras geografías, en 1847, hubo triple castigo, para la joven que desobedeció el mandato familiar, para el cura que dejó los hábitos y se entregó al amor, para el hijo no nato, por el cual la madre tomó un litro de agua bendita antes en que los fusilaran.

Una pena desmedida por parte del entonces gobernador Rosas, aún cuando su hija que era amiga de Camila O’Gorman e intercedió por ella. El amor fue ejemplarmente asesinado.

El matadero, expresión romántica rioplatense, criticaba al gobierno de Rosas, exaltando los sentimientos sobre la razón. Termina, como no podía ser de otro modo, con el héroe romántico, muriendo, pero defendiendo sus ideales.

Entonces, en respuesta a la pregunta: “¿Por qué me despiertas viento de primavera?”, lo hago para que vivas la vida que trae consigo la estación, por ese renacer cálido que combate la melancolía y la tristeza, para ser parte de la vida del mundo y su esperanza pese a la desolación, para borrar la idea de muerte que encerraba la idealización del verdadero amor.

Werther no puede escucharme. Escribo desde un tiempo lejano en el que las costumbres han cambiado, pero en la que reaparecen el inconformismo social, la nostalgia por el pasado, el individualismo, y el conocimiento no académico.

Al igual que los románticos del siglo XIX, que se rebelaron contra el racionalismo y convirtieron al suicidio en la última rebeldía, hoy abundan grupos críticos de la sociedad y personas que no se sienten parte de la misma.

La libertad romántica del ser humano por encima de todo, sumada la exaltación absoluta del yo, tiene su paralelismo con la actual concepción del genio creador y la autenticidad.

Para los románticos el conocimiento se adquiría a través de la experiencia, la intuición y de los sueños; en nuestros tiempos la formación universitaria se ve desplazada por los conocimientos en algoritmos sobre redes sociales, vidas pasadas, y terapias alternativas. Prima nuevamente, el conocimiento vital y no académico.

La evasión que llevaba a los románticos a refugiarse en la Edad Media –con Ivanhoe como mi exponente favorito– pero con una visión sesgada y ensalzada respecto de la caballería, no dista de la actual evasión a través de la idealización del pasado, los mundos interiores, inclusive las realidades virtuales. La nostalgia por el campo, al cual se busca volver, aunque sólo sea en el descanso de fin de semana, genera la envidia por sus habitantes que disfrutan de calidad de vida. El shabby chic, la estética cottagecore y la idealización de “volver a lo simple” son ideas de nuestros días.

El romántico no estaba a gusto con el mundo que le tocaba vivir, no buscaba encajar. Parece una descripción demasiado actual y me pregunto si no estaremos frente a un neoromanticismo, pero ¿tendrá éste una fuerza crítica transformada o solo será un refugio estético y existencial?

Se advierte una sensibilidad de tintes netamente románticos: la búsqueda de la autenticidad, el rechazo al orden social actual y la comunión con lo íntimo y natural, el refugio en el yo arcaico. Mientras se celebran bailes del estilo de épocas pasadas y se idealiza en el cine y en la literatura los años que desencantaban a los propios románticos y los hacían mirar con nostalgia al antiguo régimen, me pregunto qué pasará con el amor.

El amor romántico nacía condenado, por estar situado en una sociedad repudiada, cuyas normas nunca lograba superar, pero cuyas historias ocupan un vasto espacio en la biblioteca universal. Todo lo contrario a la actualidad.

Llega el final y, ante el desencanto de este espíritu romántico reencarnado, en el que el eros imposible perdió su carácter trágico y universal para volverse líquido —diría Bauman—, ligado a la fugacidad, a la constante libre elección del yo egoísta y al consumo afectivo, en vísperas de la primavera te concedo, Werther, el descanso eterno. Tus penas, en estos días, nuevamente a tu pérdida conducirían.

El eterno retorno del desencanto romántico. Del Sturm und Drang al Neo-romanticismo

Dejanos tu comentario

Sobre la SADE

- Uruguay 1371, CABA.

- Horario de atención: Lunes a Viernes, de 14:00 a 20:00 hs.

- 011 48138620 – 48112188

- +54 11 2751 5521

- info@sade.org.ar

- @SadeNacional

- CUIT: 30-52770863-6

-

El eterno retorno del desencanto romántico. Del Sturm und Drang al Neo-romanticismo

Escrito por V. J. Simón17 septiembre, 2025 -

Se presentó Tinta Revelada. Un libro de cuentos para las siestas, de Waldemar Oscar von ...

Escrito por Waldemar Oscar von Hof15 septiembre, 2025 -

Derecho a Editar: entre editoriales, imprentas y la autogestión

Escrito por Matías Germán Rodríguez Romero3 septiembre, 2025

© Copyright La Revista de la SADE. Todos los derechos reservados.